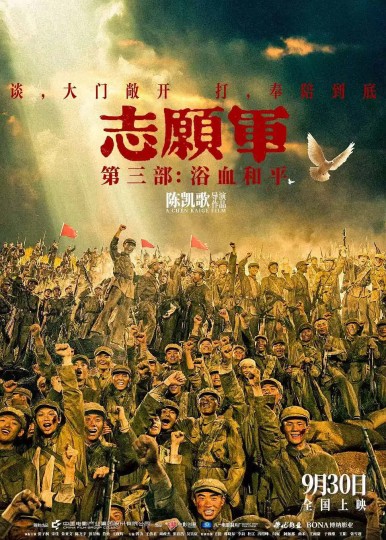

《志愿军》:当我穿过银幕的烽火,触摸爷爷沉默的往事

更新时间:2025-10-20 04:05:26

我走进电影院,为《志愿军》奉上我的票根,源于两个执念。一是不愿它重蹈《东极岛》的覆辙——一部好片因喧嚣的恶评而被市场埋没。二是,我的爷爷,是一位从朝鲜战场归来的通讯兵。他去世得太早,于我而言只是一个模糊的家族符号。我想,在近三个小时的炮火与光影里,或许能找到一种方式,与他,以及他那段我无法想象的青春,那段历史记忆,进行一场对话。

一、 从“以牙还牙”到“和平何以珍贵”

电影的开场,就用接连不断的战役把我按在了座位上。硝烟、焦土、不断倒下的年轻身躯……我以往那种“以牙还牙,以血还血”的朴素正义感,在如此具体而残酷的牺牲面前,被彻底动摇了。当看到好不容易在上一场战役中幸存的面孔,转眼又在下一场冲锋中消逝时,我忽然懂了——我们民族为何对“和平”二字如此刻骨铭心地渴望。以战止战的代价,是无数个具体生命的终结。 也正因如此,谈判桌前的博弈,才显得如此重要又如此沉重。

在所有震撼我的片段中,“通讯兵”三个字像一颗子弹,精准地击中了我的记忆。黄继光,这个小学课本上的名字,在电影里拥有了血肉。当他身负重伤,却仍以决绝的姿态扑向敌军枪口时,我泪如雨下。那一刻,我想到的不只是英雄黄继光,更是我那作为通讯兵的爷爷。在无数个需要以身体接通指令的危急时刻,他是如何活下来的?

二、 “和平鸽”:贯穿始终的精神图腾

影片初期,在谈判会场,中方就坚持要在会场布置上出现和平鸽的标识。她掷地有声地强调:“中国是一个爱好和平的国家。” 这绝非一句空洞的外交辞令,而是在表明我们参与这场战争的初心与底线——我们被迫拿起武器,但终极目标始终是守护和平。

随后,美军代表将他们的飞机模型直接停放在了和平鸽的标识之上。这一充满侮辱性与挑衅意味的动作,恰好与他们长官的台词相呼应,他们自以为在心理和气势上占了上风。然而,这种对和平象征的蔑视,反而更加凸显了我们为何而战的正义性。影片后半段,在追悼会上,由宋佳再次向众人讲述了“和平鸽”的由来与其承载的沉重意义。

我搜索了一下和平鸽由来的具体资料,1940年德军占领巴黎,巴黎沦陷,此时毕加索正旅居巴黎,他的邻居是一位养鸽子的老人,米什的儿子在保卫巴黎的战役中牺牲了,他的孙子柳信认为用来召唤鸽子的竹竿上绑着的白布像是投降的小白旗,便换上了火红似复仇火焰的红布条。然而第二天孩子在用绑上红布条的竹竿召唤鸽子时,被街上巡逻的纳粹党发现,认为孩子在给游击队报信,便将他从楼上的窗口扔下,还杀死了所有的鸽子。悲伤的老人抱着一只奄奄一息的白鸽请求毕加索为其作画,以此纪念他惨死在法西斯手下的孙子。

于是毕加索画下了一只冠毛丛丛、恬静美丽的白鸽,看上去栩栩如生,对抗着战争阴霾笼罩下的年代。这就是和平鸽的雏形。

1950年11月,为纪念在华沙召开的世界和平大会,毕加索又欣然挥笔画了一只衔着橄榄枝的飞鸽。它不再像第一幅那样恬静地站着,而是展翅飞翔了。当时智利的著名诗人聂鲁达把它叫做和平鸽,由此,鸽子才被正式公认为和平的象征。

1952年,为庆祝世界人民和平大会,毕加索又献出了第三幅和平鸽。它的羽翼更丰满,翅膀展开得更大,向着更高的地方飞去。渐渐地,鸽子作为和平的象征飞向了全世界,成为了公认的“和平使者”。

电影中,我方坚持摆放和平鸽,是在定义“我们为何而战”。

三、 微观战场与宏观使命

我特别想提一下电影里那位从维修员变成坦克车长的角色。电影让我深刻地理解了,每一个从那片战场归来的沉默身影,本身就是一个生命的奇迹。坦克维修兵,他最懂坦克的“五脏六腑”,竟然有一天也开着坦克,从装填手、炮手,甚至变成了冲入敌阵的“半路车长”。这不仅是职责的跨越,更是战场生存法则的缩影——每个人都可能在最危急的时刻,被推上决定生死的位置。我看到,战争如何以最残酷的方式,逼迫着每一个普通人成为英雄。

影片中,军长那句“我们的士兵一定遇到了巨大的困难”,像一束暖光,穿透了战争的冰冷。这份来自高位的体谅,是对每一个个体牺牲最珍贵的告慰。这让我联想到,我们每个人,又何尝不是一个微观的国度?我们在生活战场上的每一次挣扎与坚守,同样值得被自己温柔体谅。

《志愿军》于我,不只是一部电影。它是我与爷爷记忆的连接点,是一堂关于和平代价的深刻课程。记住他们,并且更好地、更有意义地生活,就是我们这代人,对历史最郑重的回答。我们今天所能拥有的一切岁月静好,都不是历史的必然,而是因为他们,曾选择了为我们赴死。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:男主是怎么当上刑警队队长的

《志愿军:浴血和平》票房破六亿,三部曲终章点燃全民家国情

《志愿军:浴血和平》票房破六亿,三部曲终章点燃全民家国情 《志愿军:浴血和平》票房突破6亿

《志愿军:浴血和平》票房突破6亿 《志愿军:浴血和平》:一鼓作气,再而衰,三而竭

《志愿军:浴血和平》:一鼓作气,再而衰,三而竭 《志愿军3》已看,有点小失望!

《志愿军3》已看,有点小失望! 陈凯歌《志愿军3》定档9月30日:这一次“边打边谈”

陈凯歌《志愿军3》定档9月30日:这一次“边打边谈” 战场与谈判桌上的交锋!《志愿军:浴血和平》定档9月30日

战场与谈判桌上的交锋!《志愿军:浴血和平》定档9月30日