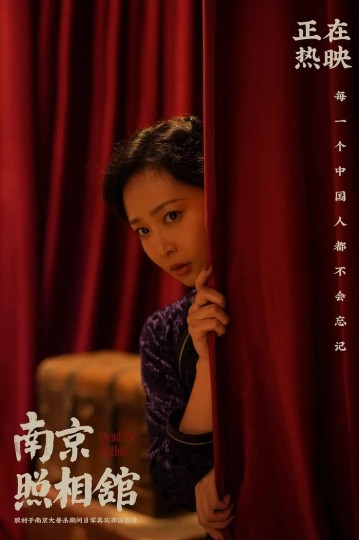

《南京照相馆》背后:一本相册与两位青年的生死接力

更新时间:2025-08-17 04:06:14

8月1日那天,应媒体邀请,62岁的吴建琦和家人走进电影院,去看《南京照相馆》。

她对这部电影期待已久。观影前,她刷遍了短视频上的花絮。这是一个与父亲吴旋有关的故事,更准确地说,电影的原型来源于罗瑾与吴旋经历的一段真实历史往事。

1937年,日军攻入南京城,15岁的罗瑾在一家照相馆做学徒。一天,日军送来胶卷让罗瑾冲洗。冰冷的显影液里,罗瑾目睹了一张张如鬼魅般的日军暴行照片,出于义愤,他偷偷加洗了一套,并制作成相册保存下来。

然而,这本相册在不慎遗失后,被同龄人吴旋捡到。封面那个“耻”字,让吴旋相信,相册的主人和他一样,是怀着国仇家恨的同胞。冒着生命危险,吴旋把相册保存起来。

历史的接力棒,就这样在两个恐惧却又义无反顾的普通青年手中传递,罗瑾因相册失踪而被迫逃离南京,隐姓埋名;吴旋则揣着这个秘密,熬到了胜利那天:他递交的这本相册,作为“京字第一号”证据呈现在军事法庭,将南京大屠杀的刽子手送上刑场。

一本相册,成为两人命运的分野。战后几十年里,罗瑾与吴旋都在寻找相册的下落,直到一个偶然的契机,他们揭开谜团。

1995年6月9日,罗瑾与吴旋共同受邀参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,这是两人时隔半个多世纪的首次重逢,那一年,正好是抗战胜利50周年。

“我叫吴连凯,你知道吧?”吴旋笑着向罗瑾打招呼。罗瑾愣了两秒钟,脱口喊出吴旋当年的绰号,“黑皮!”从少年到暮年,两个年过古稀的老人,两双手紧紧握在一起。

1995年6月9日,吴旋(中)与罗瑾父子在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场合影。受访者供图

秘密

吴建琦的手机里,存着一张视频截图,是一个讲述《南京照相馆》原型的短视频中出现的,父亲吴旋青年时代的照片。

“我都不知道爸爸还有这张老照片”,吴建琦小心翼翼地珍藏起来。《南京照相馆》热映,有媒体邀请她去毗卢寺拍摄采访,吴建琦重走父亲当年生活过的地方,像是剥洋葱一般,慢慢去感受父亲沉默的另一面。

在她心中,父亲吴旋是一个低调谨慎、沉得住气的人,曾揣着一个秘密过了几十年,即使是家人子女,也毫不知情。

吴建琦吐露,自己是在上世纪80年代才知道父亲的“秘密”。某天,还在上学的侄子回家向长辈们说起学校组织参观中国第二历史档案馆的见闻,提到了展馆内一本日军在南京烧杀劫掠的相册,吴建琦说,当时父亲只在一旁静静听着,并未作声。

没过几天,父亲突然提议让吴建琦陪他去中国第二历史档案馆。在展馆内,吴旋见到了那本巴掌大的泛黄相册,它的封面手绘了一颗滴血的心脏,一把锐利的刺刀和一个触目惊心的“耻”字。

“这不就是我当年藏的那本吗?”吴旋情绪激动,手指颤抖着指向玻璃展柜中的相册。

吴建琦回忆,馆长闻讯赶来,确认了父亲的身份,“吴老,我们一直在找你啊。”原来,新中国成立后,吴旋将“吴连凯”的名字改为了“吴旋”,导致相关部门一直未能联系上他。

那是吴建琦第一次听说父亲惊心动魄的往事。而那本相册的制作者罗瑾,同样守了这个秘密数十年。

上世纪90年代,范立洋在福建省三明市大田县职业中学当政教处主任,为冲洗学校活动的照片,他认识了位于凤山西路外贸公司大楼“上海照相馆”的老板罗瑾。

大田是一个不大的县城,像罗瑾这样的外地口音不多。很少有人清楚罗瑾来历,范立洋只知道,罗瑾走南闯北去过很多地方。

范立洋告诉新京报记者,当年大田县也就两三家照相馆,冲洗彩色照片要辗转到泉州,罗瑾的技术最好,价格也优惠,所以范立洋常常去找罗瑾,一来二去,双方熟悉起来。

1994年,范立洋所在的职业中学举办了“甲午战争百年祭”系列教育活动,他照例将拍摄完成的胶片送到罗瑾的照相馆冲洗。

到了取照片的日子,范立洋记得,那天罗瑾却一反常态,“他嘴上叼着一个大烟斗,转身到柜台后面的相片架上一包一包抽出来看,然后把两包相片摔在柜台上。”

这个举动让范立洋有些恼怒,“我说你这服务态度可不好。”罗瑾赶紧取下嘴里的烟斗,在柜台上敲掉烟灰解释说,“范老师,我不是对你有意见,我是看你的照片是有关甲午战争的,鬼子可坏了。”

“你见过鬼子?什么时候?”

“南京城破的时候。”

范立洋这才明白罗瑾的情绪。他所在的学校那段时间经常组织学生观看爱国电影,范立洋会把包场富余的电影票送给罗瑾。范立洋说,其中一场电影是《屠城血证》,罗瑾看完告诉他,自己就是那个冒着生命危险保护日军罪证底片的原型。

罗瑾与吴旋守护的16张照片复印版。受访者供图

冒死留下照片

1923年,罗瑾生于南京,祖上是满族人。他自幼家境贫寒,读过几年私塾后,便辍学在南京中山东路,原财政部对面雨花巷口的“上海照相馆”做学徒。

1937年12月13日,日军攻陷南京,进行了长达40多天的大规模屠杀,“上海照相馆”迁至成都,14岁的罗瑾失业了,在国际安全区里躲过一劫。1938年元月,罗瑾又在估衣廊一家新开的“华东照相馆”里谋得一份差事。

上世纪90年代,罗瑾曾多次在媒体采访中还原那段经历:1938年元月的某天,一个日军少尉军官走进照相馆,掏出两个胶卷递给罗瑾冲洗。“他用的是樱花牌”,罗瑾对当天的细节印象深刻,大屠杀进行了数周,电力迟迟没有恢复,只能通过日光洗照片。在换水过程中,罗瑾被那些照片吓了一大跳,日军对南京老百姓杀人强奸等暴行,就这样赤裸裸地呈现在眼前。

恐惧之余,罗瑾生出一个朴素的念头,“想办法把这些照片留一套下来”,他转身去了暗房,“匆匆忙忙、心惊肉跳”把那些杀人强奸的照片又洗了一套出来。从此以后,陆续有日军前来洗照片,罗瑾也都多洗了一套。渐渐地,他保存了30多张沾满鲜血的罪证。

考虑到受害者的尊严,他剔除了那些强奸凌辱女性的照片以及一些曝光不足、曝光过度的照片,最后留下的照片一共16张,并用厚卡纸装订成一本小相册。贴好照片的深夜,罗瑾在相册封面上画了一颗淌血的心脏,一把刺向心脏的刺刀,一个“耻”字,以及一个代表“为什么”的问号。为了纪念那些死去的人,他给这些图案勾了黑边。

1994年,罗瑾回到南京“华东照相馆”旧址,在媒体采访的镜头中,他比画着回忆,日军如何用长刀抵着胸口,问他有没有私藏日军暴行的照片,罗瑾很害怕却守口如瓶,没有搜出照片的日军悻悻离去。

就这样,这本相册如一颗定时炸弹般陪伴着罗瑾东躲西藏。1940年,为讨口饭吃的罗瑾,报名参加汪伪政府警卫旅直属通讯队。在毗卢寺受训期间,罗瑾把相册用胶布贴在床板的下方。

1941年年初,汪精卫要对通讯队进行视察,在例行检查中发现了一颗来历不明的手榴弹,寺庙内紧急开始了一场大清查。罗瑾慌了神,相册显然不能再放床下了,情急之下,他来到茅厕,在墙上抠了一个洞,将相册塞进去,然后再用泥巴将洞堵住。

罗瑾每天都要去茅厕确认相册是否完好,大约十天后,他突然发现相册竟然不翼而飞,“坏了,东西没了,吓得我全身冷汗。”

范立洋说,整个通讯队只有罗瑾是照相馆学徒出身,罗瑾意识到,如果查起来,自己一定是最先被怀疑的对象。于是,家里托关系给他请了个长假,罗瑾连夜逃往安徽乡下避难,此后流亡多地,去过上海、西北,最后随儿子在福建大田县落脚定居。

上世纪90年代,罗瑾接受江苏电视台采访。视频截图

带走相册的人

罗瑾不知道,那本相册被通讯队里一个同龄人带走了。

上世纪90年代接受媒体采访时,吴旋回忆说,某天凌晨还没有吹起床号,他去后院如厕。在低矮的禅房茅厕里,他注意到墙角砖缝处的异样,掏出来一看,是一个巴掌大小的相册,十余张日军狰狞的屠杀照片赫然在列。吴旋吓坏了,他把相册揣进贴身衬衫里,心跳得很厉害。

那段时间通讯队已经传出寺庙内藏有日军相册的风声,一位政训员召集全体学员训话,声称现在是中日亲善,如果不交出皇军的相册,后果十分危险。

“(政训员)说这话的时候,那本小册子正好就在我父亲身上。”吴建琦告诉新京报记者,那是父亲距离危险最近的一次,即使很多年后回忆这段经历,父亲仍然感到十分恐惧,“他说幸好那天没有搜身,如果搜身的话,一定会被发现,当场枪毙。”

吴旋是否知道那本相册来自罗瑾?吴建琦认为父亲是知道的,在课余时间,吴旋曾强装镇定地与一名洪姓同学谈起那本相册,洪姓同学告诉他,罗瑾是照相馆学徒,那本相册是罗瑾的。

有了那次全体训话后,吴旋也在思考能把相册藏在哪里,他们班住在毗卢殿内的万福楼里,楼上是方丈的寝室,楼下的大殿正中是一尊金身弥勒佛。吴旋灵机一动:就是那里了。

集训队两小时要换一次岗,趁着夜里换岗的时间,吴旋将相册放在弥勒佛背后底座的一个洞里。和罗瑾一样,吴旋每天都要去确认一下相册是否还在。

1941年秋天,经过大半年学习,吴旋分配到通济门外五团当修电话机的技师。在离开前,吴旋趁着夜色来到弥勒佛背后,取出了那本相册,放在黑色皮包底层。来不及和同学道别,吴旋带着行李和那个黑色皮包,匆匆忙忙离开了毗卢寺。

那本相册一直躺在吴旋的黑色皮包里,直到1946年。

据作家徐志耕《铁军》所述,那一年,吴旋住在南京四条巷小杨村,失业的他翻看《和平日报》寻找招工信息,一条《谷寿夫押解来京》的新闻吸引他注意,“……国防部军法司前准南京市参议会函送大屠杀证件,现为便迅速审讯及提出有力证据,昨特函复市参议会,并派员经常与该会联络……”

当年,全南京城贴满告示征集南京大屠杀罪行的证据,吴旋知道,那本相册应该去该去的地方了。他打开尘封已久的黑色皮包,取出那本藏了多年的相册,送到位于新街口的南京市临时参议会。

只读过几年私塾的吴旋郑重地写下呈文,“经无数困苦,始终未忍遗弃,以便将来供与敌人清算之资料。”写完后,他重重地按下一个手印。

1947年2月6日,“国防部审判战犯军事法庭”在南京市黄浦路(中山东路口)的“励志社”黄埔厅大礼堂,对南京大屠杀主犯之一谷寿夫开庭公审,这本相册作为“京字第一号”证据在法庭呈现。

南京市临时参议会《关于协助调查南京大屠杀经过概述》中写道,“本会所搜集之大屠杀照片十六帧,据报纸所载,谷寿夫被侦讯时,曾见面色变,慌乱不能自持。”

这成为谷寿夫被定罪的铁证。1947年4月26日,谷寿夫被押送至雨花台刑场,依法枪决。

吴旋青年时代的照片。受访者供图

重逢

新中国成立后,吴旋在江南汽车公司做过驾驶员,后来进入南京市蔬菜公司负责仓储供应。他娶妻生子,过着平凡的日子。但他始终有一个心结,当年作为定罪证据呈交的相册在审判后并没有归还给他,吴旋很想知道,那本相册下落何方。

和他一样在默默寻找相册的,还有远在福建的罗瑾。带走相册的人是谁,罗瑾既好奇又耿耿于怀。

就这样一直到1990年的夏天,罗瑾在南京的旧友之子出差到福建厦门,奉父母之命顺道去大田县看望罗瑾。在闲聊时,这位晚辈提及,媒体报道了一名叫罗瑾的青年在南京大屠杀期间冒死保留了一本日军烧杀劫掠的相册,罗瑾听完,心里就像平静的湖面被投下一颗石子。

1991年,罗瑾曾向南京的友人写信询问此事,对方给他寄来一份上海《文汇报》,上面刊登了吴旋的专访,压抑多年的谜团就此被揭开。

1993年10月,趁着回南京给老伴扫墓的时机,罗瑾带着孙子孙媳妇去了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。在陈列室,罗瑾一眼认出了他收藏的4张照片,“这些就是我原来保存的!”他的话惊动了工作人员,纪念馆资料部主任赶来将他邀请入接待室,听他讲述照片的来龙去脉,并录像留存。

回到大田县,罗瑾仍然经营着“上海照相馆”。1994年11月底,店里来了一位客人冲洗照片,在等待的时间里,罗瑾聊起了这段往事。

这位顾客是林春忠,当年他在大田县委报道组工作,职业敏感性让他意识到这是一个可以挖掘的题材,林春忠立刻为罗瑾拍摄工作照,写了一篇图片新闻寄给《三明日报》编辑部。一周后,《三明日报》要闻部的编辑张盛生坐了大半天班车赶来大田,采写了《血证》长篇通讯,在《三明日报》刊发。

罗瑾的故事首次见诸报端,这篇文章被全国多家媒体转载,“其他媒体跟进后,开始铺天盖地地宣传”,回顾多年前的报道,林春忠感叹“这完全是一条闲聊出来的价值信息”。

也正因为全国媒体的争相报道,促成了罗瑾与吴旋的重逢。1995年,抗战胜利50周年,罗瑾回到了南京。当年6月9日,他们共同受邀参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,那是两人时隔半个多世纪的首次重逢。

“我叫吴连凯,你知道吧?”吴旋笑呵呵地朝罗瑾打招呼。为了纪念抗战胜利,他把原来的名字“吴连凯”改成了“吴旋”。

罗瑾愣了两秒钟,脱口喊出吴旋当年的绰号——“黑皮!”吴旋感叹,“你走了后,我们遭了不少罪。”从少年到暮年,两位年过古稀的老人,两双手紧紧握在了一起。

吴建琦至今珍藏着罗瑾来宁时的照片,吴旋在照片背后写下备注——“95年6.9,在南京大屠杀(遇难同胞)纪念馆广场与罗瑾及其子罗祖英合影”。吴建琦说,当年父亲还住在老房子里,他邀请罗瑾来家里做客吃饭,两位老人聊了很久,彼此都很感慨。

吴建琦收藏的报道吴旋的报纸。新京报记者 李照 摄

历史的诉说

吴建琦说,父亲这一生的命运是曲折的。当年迫于生计在汪伪政府警卫旅直属通讯队学习的经历,一度成为甩不掉的政治污点。“文革”时期,父亲被停职,被要求没日没夜地写检查,家门口也被贴上大字报。

吴建琦记得,有一次在街上看到一群人围观,她好奇地钻进去,竟然是父亲在被批斗,她吓得转身跑回家里。没多久,父亲被一群人押回来,身上挂着牌子,牌子上“吴旋”的名字被画上大×,那个画面成为吴建琦童年的梦魇,全家也因此被下放到苏北农村。

但在吴建琦心里,经历过很多磨难的父亲仍然善良正直。当年捡到那本相册时,吴旋并不知道相册的来历,但他从封面那个“耻”字判断,这本相册的主人,一定和他一样都是一个怀着国仇家恨的同胞,他必须把这些罪证保留下来,直到敌人被清算的那一天。

“好记性不如烂笔头。”吴建琦回忆,父亲常常这样教育子女。吴旋有一个笔记本,事无巨细地记录了电视球赛、蔬菜价格等日常信息。在工作中,吴旋勤勤恳恳,任劳任怨,从蔬菜公司退休后,他还被公司返聘为志愿者,每天一大早去菜市场记录各种蔬菜价格汇报给公司,风雨无阻。

最让吴建琦耿耿于怀的是,父亲一辈子风风雨雨,没来得及过几天“好日子”。老房拆迁后,1997年2月,吴旋和老伴搬入南湖的新房,虽然只有40多平方米,吴旋却很满意。“他跟我讲,你看这墙壁白白的,还有电视机洗衣机小冰箱。”吴建琦说。

这份喜悦没有持续太久,当年7月,吴旋就因贲门癌去世。8年后的2005年,罗瑾也在上海病逝。

范立洋告诉新京报记者,罗瑾临终前在病床上仍在写自传材料。1994年,当罗瑾第一次向范立洋讲述自己的故事时,范立洋立刻向他发出邀请,让他到学校开讲座,“这就是最接地气的历史。”通过范立洋牵线,罗瑾曾在大田县一中、大田职业中学甚至福州一中等学校以亲历者身份向学生讲述那段历史。

每一次讲座,罗瑾从不收取一分钱报酬。范立洋记得,大田县委还给罗瑾制作了一面锦旗,“历史的见证,民族的功臣”。

范立洋认为仅仅讲述还不够,他劝说罗瑾把这段历史写下来。一开始罗瑾很犯难,“他说自己文化程度不高,也没有时间写,他还没有稿纸。”范立洋说,他建议罗瑾每周写一点,不忙的时候就写,想到哪里写到哪里,“不要怕错误,我是语文老师,我来改。”范立洋甚至去县委宣传部找来好几本稿纸送给罗瑾写作。

在范立洋的印象里,生活中的罗瑾性格开朗包容。除了照相馆之外,罗瑾还开过一个自助火锅店,有一次,几个学生搞恶作剧,只付了一次钱,却换了好几批学生去吃饭,从下午吃到晚上。由于学生们都穿着校服,罗瑾并没有发现端倪,后来知道是学生捣蛋,他也不恼,仍旧是乐呵呵的。

几年后,在大田县工作的儿子意外离世,罗瑾离开了大田。但范立洋一直在追踪罗瑾的写作,罗瑾去世后,他辗转从罗瑾的孙子处获得手稿。在生命的最后时刻,罗瑾完成了12万字左右的手稿。

范立洋曾组织大田一中的学生将罗瑾的手稿录制为电子文档,这是一个庞大的工程,手写繁体字难以辨认以及南京土话方言等阻碍,他们要查阅大量资料不断订正勘误。范立洋说,他们前前后后用了两个长假期。

2014年左右,范立洋多次去往南京,希望促成书稿出版,却迟迟没有下文,十余年里,那些文字静静躺在邮箱里,成为范立洋的执念。

他希望罗瑾的故事被更多人看见,连书名他都想好了,就叫《历史的诉说》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:《南京照相馆》原型:15岁的他冒死留下的照片,成了“京字第一号”证据

下一篇:思议,这次老戏骨们杀疯了!

『南京照相馆』相关阅读

反馈不及《南京照相馆》的根源

反馈不及《南京照相馆》的根源

我们高估了过去的民族意识?——《南京照相馆》的历史祛魅

我们高估了过去的民族意识?——《南京照相馆》的历史祛魅

《南京照相馆》“助攻”中国电影第三季度净利增超14倍

《南京照相馆》“助攻”中国电影第三季度净利增超14倍

《南京照相馆》:抗战电影的创新

《南京照相馆》:抗战电影的创新

《南京照相馆》代表中国内地角逐第98届奥斯卡最佳国际影片

《南京照相馆》代表中国内地角逐第98届奥斯卡最佳国际影片

从《南京照相馆》谈起:抗日战争的历史记忆与反法西斯国际主义的未来

从《南京照相馆》谈起:抗日战争的历史记忆与反法西斯国际主义的未来

《南京照相馆》25句经典台词,9.3大阅兵吾辈自强铭记历史

《南京照相馆》25句经典台词,9.3大阅兵吾辈自强铭记历史

中俄电影互推:《血色牢笼》北京首映,《南京照相馆》赴俄

中俄电影互推:《血色牢笼》北京首映,《南京照相馆》赴俄

在德国卡尔斯鲁厄看《南京照相馆》有感

在德国卡尔斯鲁厄看《南京照相馆》有感

夺冠暑期档背后,《南京照相馆》如何揭开中国电影新常态?

夺冠暑期档背后,《南京照相馆》如何揭开中国电影新常态?

《有朵云像你》开分9.5分!《南京照相馆》获长春电影节三项大奖

《有朵云像你》开分9.5分!《南京照相馆》获长春电影节三项大奖

《南京照相馆》成暑期档票冠,大题材如何“统一”观众?

《南京照相馆》成暑期档票冠,大题材如何“统一”观众?

给10部最好的抗战片排名:《南京照相馆》第3,《血战台儿庄》第2

给10部最好的抗战片排名:《南京照相馆》第3,《血战台儿庄》第2

暑期档电影票房突破110亿元!《南京照相馆》位居榜首

暑期档电影票房突破110亿元!《南京照相馆》位居榜首

《南京照相馆》身后,什么是申奥最根本的创作观?

《南京照相馆》身后,什么是申奥最根本的创作观?

暗房中的山河显影:《南京照相馆》与记忆的政治经济学

暗房中的山河显影:《南京照相馆》与记忆的政治经济学

《南京照相馆》与《孤注一掷》的“控制力”与部分剧情对比

《南京照相馆》与《孤注一掷》的“控制力”与部分剧情对比

《南京照相馆》为什么能卖30亿?

《南京照相馆》为什么能卖30亿?

国破山河在——围绕“汉奸”和“朋友”谈谈《南京照相馆》的观后感

国破山河在——围绕“汉奸”和“朋友”谈谈《南京照相馆》的观后感

《南京照相馆》背后:一本相册与两位青年的生死接力

《南京照相馆》背后:一本相册与两位青年的生死接力